Chansons d'eau

par AMTA | publié le 06 | 03 | 2025

La chanson traditionnelle, qui raconte toutes sortes d'histoires de relations entre humains, donne souvent à voir, pour servir le déroulé de l'intrigue et la narration, des lieux stylisés, bien identifiés, qui reviennent d'une pièce de répertoire à l'autre : l'auberge, le champ, le bois, etc... Un certain nombre de chansons se déroule au bord de l'eau. Quel rôle joue l'eau dans ces chansons ? Quels imaginaires sert-elle ?

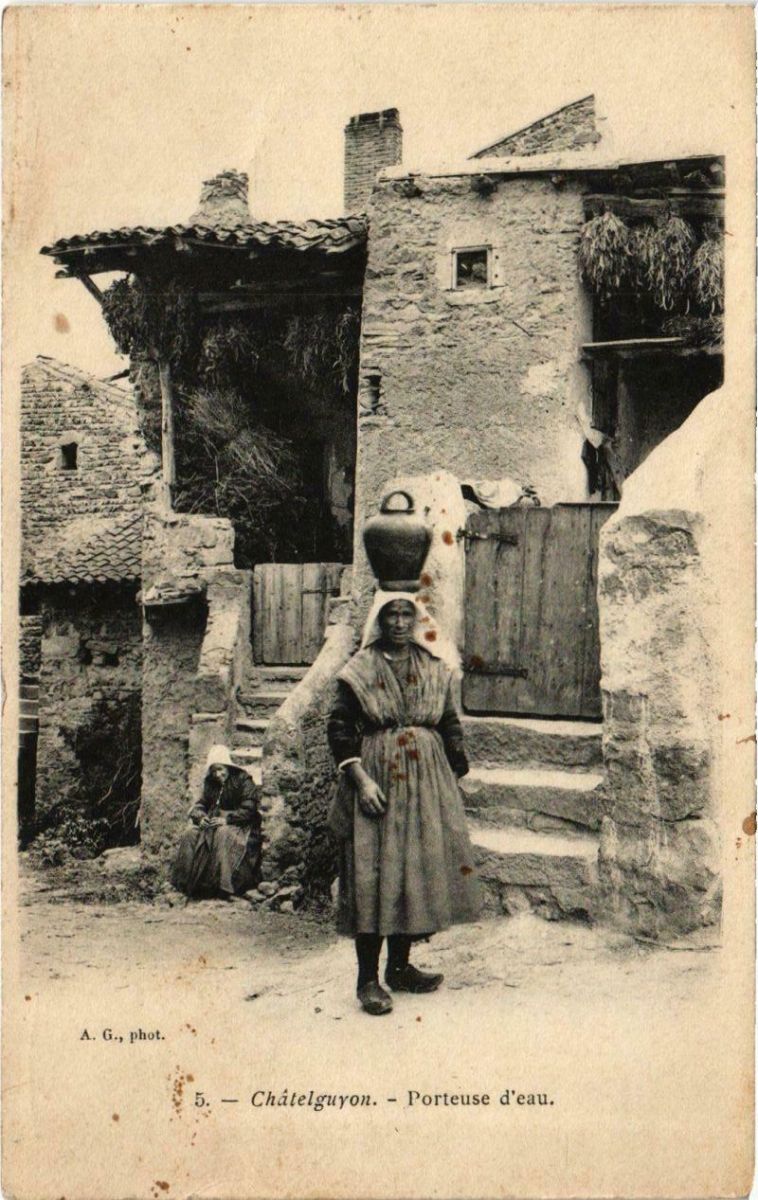

Les porteuses d'eau

L'eau n'est pas mise à disposition, il faut aller la chercher. Le chemin menant à la source ou à la fontaine est prétexte à toutes sortes de rencontres et de péripéties. La fille qui va chercher de l'eau, élément instable par excellence, le fait tôt le matin, entre la nuit et le jour, dans un moment instable et changeant lui aussi. L'eau semble représenter, par sa simple présence, un passage d'un état à un autre, d'un moment de la vie à un autre. Dans les chansons, les porteuses d'eau s'exposent donc aux dangers et aux changements.

Ainsi, les chansons mettant en scène des porteuses d'eau sont très souvent construites sur le même shéma qui consiste, à travers une rencontre le plus souvent amoureuse, à faire vivre au personnage principal un événement qui change radicalement sa vie (voire provoque la mort) et dont le résultat est irrémédiable et irréversible.

Porteuse d'eau à Chatel-Guyon, carte postale

Voici une première chanson en français enregistrée auprès de Mme Simone Fauret en 1994 par Jean-Claude Rieu :

Simone Fauret (cl. J-C. Rieu)

La belle prend ses cruches s’en va chercher de l’eau (bis)

S’en va chercher de l’eau à la fontaine / Son amant l’aperçoit s’en va ‘vec elle (bis)

Allons ma mignonnette allons nous promener (bis)

Allons nous promener dans la prairie / Nous cueillerons les fleurs les plus jolies (bis)

Hélas la pauvre fille ell’ n’y est que trop restée (bis)

Ell’ n’y est que trop restée dans la prairie / Ell’ y a perdu sa fleur la plus jolie (bis)

Voici une autre chanson d'une porteuse d'eau, racontant en occitan la légende de Jeanne d'Aymé (Joana d'Aime), courtisée par le fils d'un prince, puis abandonnée par celui-ci. Elle est interprétée par Pauline Bac, enregistrée à Cavarnac d'Arnac dans le Cantal par André Ricros en 1983. Cette chanson était utilisée pour accompagner les travaux de fauchage.

Joana d’Aime / tant matin t’es levada (bis)

Bel filh del rei / la luna m’a trompada (bis)

Joana d’Aime / n’en vesiás pas l’estièva ? (bis)

Bel filh del rei / n-i aviá una nivolada (bis)

Joana d’Aime / apòrta-me de l’aiga (bis)

Bel filh del rei / la coada n’es traucada (bis)

Joana d’Aime / per tot tròbes virada (bis)

Bel filh del rei / t’en trobariá ben maitas (bis)

Joana d’Aime / e dis las se las sabes (bis)

Bel filh del rei / de tu ieu soi encenta (bis)

Joana d’Aime / ont t’ai ieu rencontrada (bis)

Bel filh del rei / al jardin de mon pèra (bis)

Venes deman / n’en cromparem las raubas

Les torns de còl / e las cadenas d’aur

Jeanne d’Aymé / si grand matin tu t’es levée

Beau fils du roi / la lune m’a trompée

Jeanne d’Aymé / tu n’as pas vu l’étoile ?

Beau fils du roi / il y avait des nuages

Jeanne d’Aymé / apporte-moi de l’eau

Beau fils du roi / la gourde est trouée

Jeanne d’Aymé / à tout tu trouves répartie

Beau fils du roi / je t’en trouverais bien d’autres

Jeanne d’Aymé / et dis-les si tu les sais

Beau fils du roi / de toi je suis enceinte

Jeanne d’Aymé / où t’ai-je rencontrée ?

Beau fils du roi / au jardin de mon père

Viens demain / nous achèterons les robes

Les tours de cous / et les chaînes d’or

Julien Dillens, La porteuse d'eau, bronze, 1890

Ici, pas de drame en vue : la finesse et la ruse de lla jeune fille, que l'on devine de basse condition, parvient à persuader son interlocuteur de l'emmener avec lui et lui promettre le mariage. Le changement de condition est donc tout-à-fait subit et radical.

Dans d'autres versions, en particulier celle relevée par Joseph Canteloube dans son Anthologie des chants populaires, Jeanne d'Aymé est refusée et se noie dans la fontaine.

Margelles, bords de puits et de fontaines

Il existe un nombre important de chansons qui se déroulent sur ces lieux insolites : les bords et les margelles. Lieux du danger par définition, les margelles invitent à l'équilibre et suggèrent la chute. L'eau représente ici ce qui est noir, ce qui est sombre, ce dans quoi il ne faut pas tomber. Se promener sur les margelles revient à défier les frontières dangereuses, entre ombres et lumière, entre visible et invisible, entre l'ici et l'au-delà, etc...

Encore une fois, se sont les personnages de jeunes filles qui sont au centre des histoires de ces chansons. Soumise par défaut à l'autorité patriarcale, la jeune fille marchant sur la margelle représente le test des limites, le défi à l'autorité, la volonté de prendre sa liberté et son autonomie. Derrière les histoires presque innocentes et amusantes de ces chansons, se cachent des comportements "border line", revendiqués comme tels. Il s'agit d'exploser les repères d'une part (ce qui peut être symbolisé par la fille qui tombe à l'eau) et de rebattre les cartes ensuite (symbolisé par les demandes de la fille consécutivement à la chute, ou par les réactions extrêmes de son entourage). Ici, il nous semble que la chanson est subversive, en montrant les abus et les absurdités d'une société ou la jeunesse appartient à leurs aînés.

tableau d'Auguste Emile Pinchard

voici une chanson très répandue, connue parfois sous le titre "la fille au cresson", interprétée ici par Adrienne Seronde dans une version avec onomatopées, enregistrée le 21 juillet 1989 par José Dubreuil et Anne Garzuel à Chazeras, près de Champeix.

1 - Je vais à la fontaine lou ladeli ladelidela

Je vais à la fontaine cueillir[e] des cressons

Cueillir[e] des cressons

2 - La fontaine s'écroule lou ladeli ladelidela

La fontaine s'écroule et moi je glisse au fond

Et moi je glisse au fond

3 - Trois garçons de la ville lou ladeli ladelidela

Trois garçons de la ville qui vinrent à passer

Qui vinrent à passer

4 - Que vous nous donneriez-vous la belle

lou ladeli ladelidela

Que vous nous donneriez-vous la belle

Si nous vous en sortions (bis)

5 - Sortez-moi donc bien vite lou ladeli ladelidela

Sortez-moi donc bien vite et puis nous parlerons

Et puis nous parlerons

6 - Quan[t'] la bell' fut sortie lou ladeli ladelidela

Quan[t'] la bell' fut sortie chanta une chanson

Chanta une chanson

7 - Ce n'est pas ça la belle lou ladeli ladelidela

Ce n'est pas ça la belle que nous vous demandons

Que nous vous demandons

8 - C'est votr' petit coeur en gage lou ladeli ladelidela

C'est votr' petit coeur en gage que nous vous demandons

Que nous vous demandons

9 - Mon petit coeur en gage lou ladeli ladelidela

Mon père me le garde pour un jeune garçon

Pour un jeune garçon

10 - Il est pas de la ville lou ladeli ladelidela

Il est pas de la ville mais il est des environs

Mais il est des environs

11 - Il porte des bas rouges lou ladeli ladelidela

Il porte des bas rouges Et des souliers mignons

Et des souliers mignons

Elle parvient à refuser les avances des trois garçons en prétendant être promise et obéir à son père. Rien n'indique dans la chanson que ce soit vrai. Le fait de chanter une chanson pour récompense d'avoir été sortie de l'eau montre la finesse d'esprit, la liberté et la provocation permettant à la jeune fille de retourner la situation. Le mensonge est donc possible, dans la lignée de ce qui précède.

Voici une autre version qui raconte exactement la même histoire, interprétée par Jean Linard, enregistré par José Dubreuil en 1990 à La Granoustie :

Une petite variante, en occitan et sur un rythme de bourrée, chantée ici par Marguerite Tissier, de Bredons dans le Cantal, enregistrée en 1983 par André Ricros.

Un jorn d’aquesta prima, d’aqueste estiu

La bèla Margarida tombèt al riu

Una de sas vesinas que la veguèt

Vistament i galaupa, la renlevèt

L’atapa per la rauba, pel damantau

E la menèt tot drèit al sieu ostau

De que dira mon Pière quand o saura

De me z-esser pintada e me batra

Un jour de ce printemps, de cet été

La grande Marguerite est tombée dans le ruisseau

Une de ses voisines qui l’a vue

Vite s’y précipite et l’a sortie

L’attrape par la robe, par le tablier

Et la mène directement à sa maison

Que me dira mon Pierre quand il saura

Que je me suis soûlée, il me battra

Ici, il ne s'agit pas d'un puits, mais d'un ruisseau (un petit ruisseau), dont le bord joue le même rôle. On remarquera l'aspect très réaliste de la chanson, en ce qui concerne en particulier la voisine qui prend les choses en main. On sent, dans la possibilité de se faire battre, tout le drame qui se joue, le malheur du personnage qui se traduit par la boisson, et la volonté d'échapper à sa condition sans y parvenir.

Le comportement "border line" de Marguerite n'indique pas qu'il s'agit d'une mauvaise femme, mais plutôt qu'elle subit l'influence d'un mauvais homme. Le ruisseau semble jouer ici le même rôle que dans les récits mythiques. Il est le passage vers un au-delà, passage ici raté, empêché par la voisine qui, en lui sauvant la vie la ramène dans son état initial, sauf que le pas a été franchi, puisque qu'elle est tombée symboliquement dans l'eau.

Très clairement, dans la culture populaire de l'Auvergne, l'élément eau est celui du danger. L'eau est danger, en particulier quand il s'agit d'être au bord d'une rivière.

La rivière

La rivière est le lieu de tous les dangers, de toutes les illusions. Une chanson ayant un bord de rivière pour décor couve un drame, une tragédie. Voici quelques exemples non exhaustifs des chansons de rivière.

La première chanson raconte l'entrée en ménage triste et difficile d'une nouvelle mariée qui doit faire le deuil de sa liberté et de ses plaisirs. Elle est chantée par Marie Chaize de Couteaux de Lantriac et enregistrée par Jean Dumas le 6 août 1960.

L'interprétation de cette remarquable chanteuse, à travers son vibrato, ses notes tenues et ses ornements, relève la gravité de la situation du personnage de la chanson. La promenade au bord de l'eau précède le mariage forcé et malheureux. Longer la rivière revient à aller droit au danger.

D'ailleurs, c'est au bord de l'eau qu'un amant féminicide décide de réaliser son forfait. Il parcourt avec sa victime tout un chemin avant d'arriver à la rivière. L'eau étant un élément instable, la situation des personnages l'est tout autant et se retourne subitement contre l'agresseur.

L'intelligence et la présence d'esprit de la jeune fille lui permettent de déjouer le piège qui se referme sur elle. Symboliquement, cette histoire est très intéressante : celle à qui on veut imposer une autorité illégitime et malveillante parvient, en utilisant à son avantage son environnement proche, à savoir cet entre-deux que représente le bord de la rivière, le danger, et à "jeter à l'eau", c'est-à-dire à éliminer de façon définitive ce qui était censé l'emprisonner et lui faire mal.

Cette chanson ne traite donc pas du patriarcat et de la condition féminine, mais au contraire de la façon de sortir d'un système oppressant. Le répertoire traditionnel regorge de ces chansons où des filles menacées se sortent par leur intelligence de situations inextricables.

Sur l'eau

Sur l'eau, il semblerait que l'on navigue à l'aveugle. On retrouve dans les chansons évoquant la navigation l'aspect irrémédiable que nous avons déjà évoqué. Nous vous proposons deux exemples.

La première chanson, connue sous le titre générique "la barque à trente matelots", est ici interprétée par Marguerite Tissier que nous avons déjà écoutée :

Dans cette pièce de répertoire, l'eau et le chant joue le même rôle, à savoir une attirance vers l'irrémédiable. Voir venir la barque et entendre la chanson du marinier sont mis sur le même plan. Voulant apprendre la chanson, c'est-à-dire apprendre le danger, la jeune fille regrette immédiatement d'avoir franchi l'eau, le danger, et d'être montée dans la barque qui l'emmène on ne sait où. Tout de suite, elle se met à pleurer : on ajoute de l'eau à l'eau, du danger au danger, et c'est trop tard.

Parfois, c'est la jeune fille qui mène la barque, et l'histoire se renverse :

Cette chanson, celle de la "batelière galante", est interprétée par Madame Morel, enregistrée par Pierre Chapuis, et dont l'aspect plus narratif que chanté met en valeur le récit.

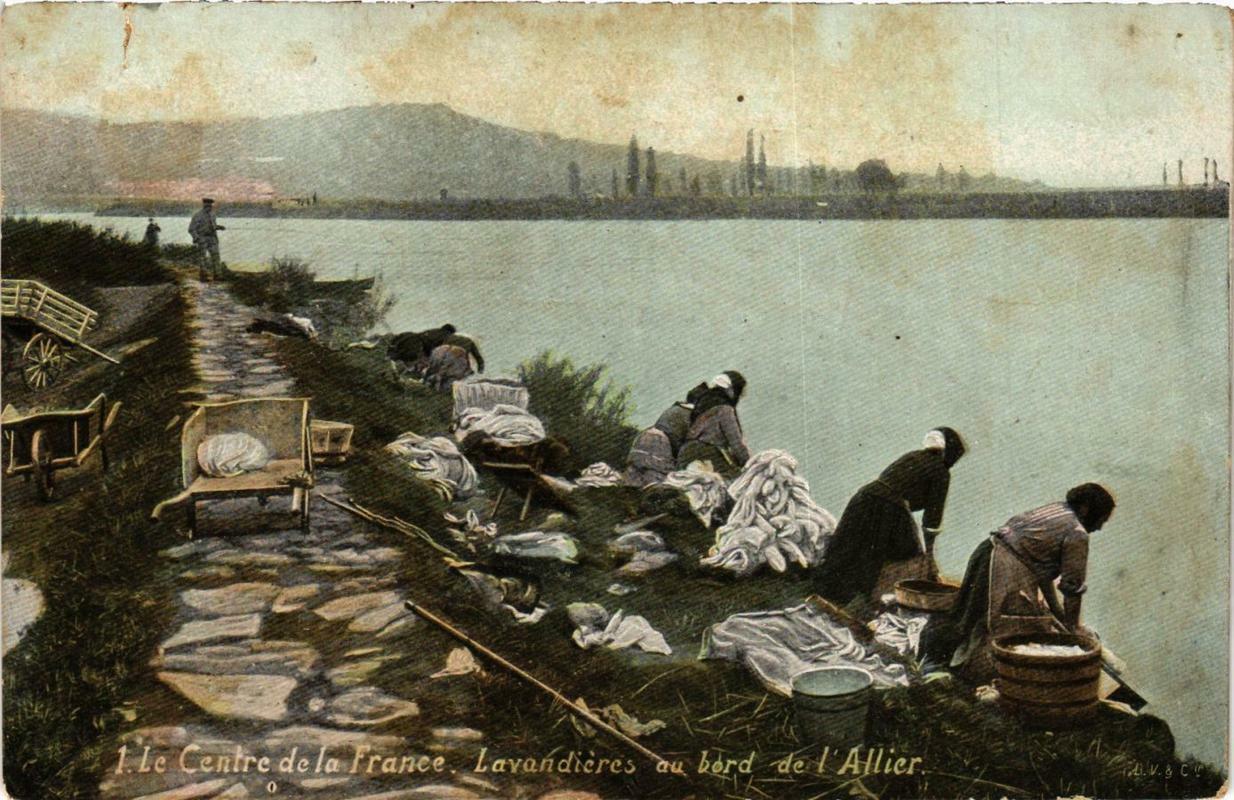

Les lavandières

Pour clore cette exploration des chansons d'eau, nous vous proposons l'écoute d'une autre chanson dramatique autour d'une lavandière. On retrouve cette chanson "Le pont de Mirabel" principalement au carrefour de trois départements, le Cantal, l'Aveyron et le Lot. Au bord de la rivière Aveyron, un petit village porte le nom de Mirabel, sur la commune de Rignac.

Cette chanson connaît deux développements : soit l'arrivée de trois cavaliers dont un se noir pour récupérer une bague tombée à l'eau, soit l'intervention de la mère ou du père de la jeune fille qui a été espionnée et que l'on bat en lui reprochant ses amours.

Ici, Gaston Théron de Vic-sur-Cère chante une version du premier développement. Il a été enregistré par José Dubreuil et Jean-Claude Rocher le 4 juillet 1988.

Jol pont da Mirabèl Catarina lavava (bis)

Venguéron z-a passar tres cavaliers d’armada (bis)

Lo prumier lui diguèt ne setz pas maridada (bis)

Lo segond que passèt lui donet una baga (bis)

Mes per malur la baga davalèt al fons de l’aiga (bis)

Lo troisième passet la volguèt anar querre (bis)

Mes per malur lo tipe davalèt al fons de l’aiga (bis)

Jol pont da Mirabel Catarina plorava (bis)

Sous le pont de Mirabel Catherine lavait

Vinrent à passer trois cavaliers gendarmes

Le premier lui dit : n'êtes-vous pas mariée ?

Le second qui passa lui donna une bague

Mais par malheur la bague est tombée au fond de l'eau

Le troisième passa, a voulu aller la chercher

Mais par malheur le type est tombé au fond de l'eau

Sous le pont de Mirabel Catherine pleurait

L'originalité du récit réside ici dans le fait que les cavaliers arrivent un par un, l'un après l'autre, chacun avec sa façon d'aborder la lavandière, par la parole, par un cadeau, par un acte héroïque. C'est l'échec à chaque fois, en pure perte pour tout le monde, car l'eau engloutit tout !

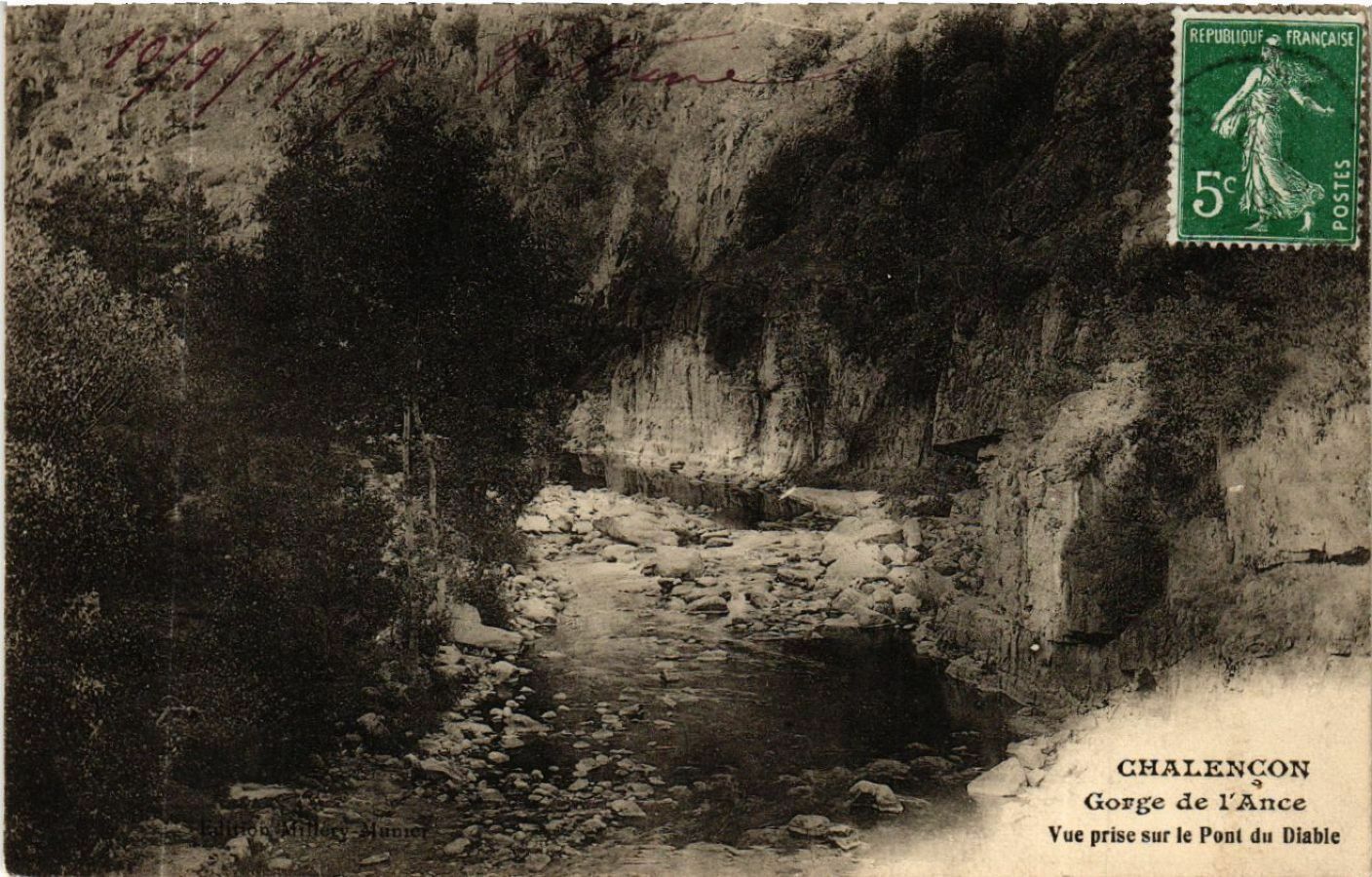

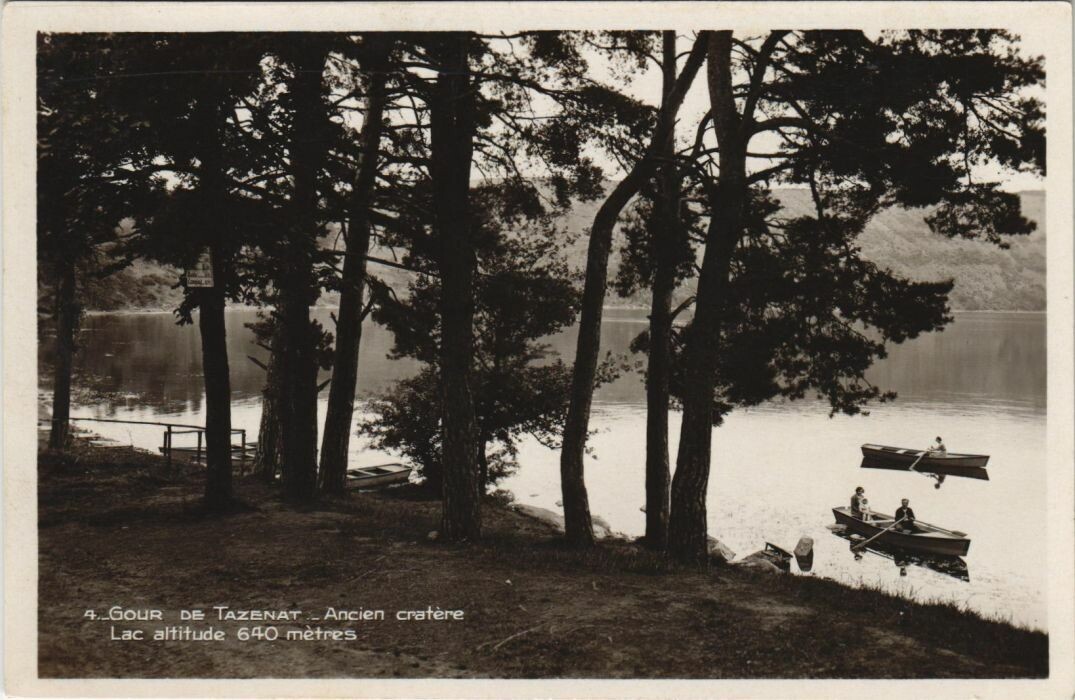

La poésie et les légendes

Enfin, la littérature populaire écrite ou orale n'est pas en reste en ce qui concerne le légendaire autour de l'eau. Voici trois extraits sonores, entre poésie, conte et légende locale, évoquant le Gour de Tazenat (par Renée Faure de Charbonnières-les-vieilles en 2009), le Mars (par Jeanne Faux de Colture en 1991) et la Durolle (par Josie Guilhòt de Thiers en 2017), chacun portant sa part d'ombre.

Nous avons accompagné cet article de nombreux autres extraits sonores accessibles sur la carte ou dans la colonne de gauche. À vous de les rattacher aux catégories que nous avons proposées, ou d'en inventer de nouvelles !

Eric Desgrugillers.