De la tradition du mai dans les Monts du Lyonnais

par CMTRA | publié le 26 | 03 | 2025

Marion Fontana, du duo Tape-Dru, livre le récit de sa rencontre avec la tradition du mai dans les Monts du Lyonnais, et la langue francoprovençale. Elle retrace la découverte de pratiques culturelles locales, de chansons, d'habitant·es, partageant des réflexions et ressentis, à grand renfort d'anecdotes.

Dans le cadre de « Comment sonne la Loire ? », forum des musiques et danses traditionnelles, le CMTRA est parti à la rencontre du département de la Loire, ses pratiques culturelles, ses patrimoines sonores, les multiples acteur·ices qui les font vivre et les valorisent localement. Un projet de réarrangement à partir d’archives sonores par des artistes ligérien·nes a vu le jour, donnant lieu à un travail alliant à la fois recréation et enjeux de transmission : ces arrangements étant destinés à être transmis à des groupes de chants, à intégrer leurs répertoires.

Parmi ces artistes figuraient le duo Tape-Dru qui a proposé sa version de « Din le paleu du rai », à partir d’un enregistrement collecté par leurs soins.

Le présent article permet de donner la parole à Marion Fontana pour avoir un aperçu de sa démarche, à la fois en tant que collectrice/enquêtrice mais aussi en tant que musicienne.

Nous étions au mois de mars de l’année 2016 lorsque Simon et moi[1] nous sommes installés dans les Monts du Lyonnais. À la fin du mois d’avril, les colocataires nous avaient prévenus : La nuit du premier mai, nous risquions de nous faire réveiller par « le chant du mai ». Le protocole était clair, il nous faudrait écouter la chanson des jeunes gens et les remercier en leur donnant des œufs ou en leur offrant un verre.

Chaque année on nous a prévenus, chaque année nous avons attendu. Il y avait quelque chose d’attractif, d’un peu magique à espérer ainsi que des voix s’élèvent dans la nuit. Pour des citadins comme nous, c’était pittoresque ! Mais en vérité personne n’est jamais venu. Enfin si. Une fois. Mais cette nuit-là, un sommeil de plomb m’avait emportée bien avant minuit. Au matin, quand mes colocataires m’ont affirmé qu’iels avaient accueilli cette nuit-même une bande de jeunes chanteurs et chanteuses un peu éméché·es à qui iels avaient servi un verre, je me suis dit d’abord que servir un verre à des gens éméchés était une drôle d’idée, et puis je me suis dit surtout que je les avais encore manqué·es. C’était une sorte de malédiction. Comme les lutins des contes de Grimm, ils ne cessaient de m’échapper. C’est que, se plaisait-on à me rappeler, il faut se rendre à l’évidence … La pratique se perd[2] ! Et les colocataires fredonnaient pour eux-mêmes en français « De bon matin j’me lèverai, à la rosée du joli mois de mai. De bon matin, j’me lèverai à la rosée à la rosée de mai ». Ça sonnait comme une jolie gamme en sol majeur avec des réminiscences d’enfance et de comptine, mais le mystère du premier mai est resté entier pendant plusieurs années.

Plus tard, j’ai découvert l’existence d’une « après-midi du patois » qui se déroule dans les Monts du Lyonnais chaque année au printemps. On y retrouve de nombreux groupes de locuteur·ices, souvent adhérent·es à l’AFPL[3]. À l’occasion de ce rassemblement, chacun·e y va de son bon mot, on se succède sur scène entre sketchs, chansons et chroniques politiques ; le tout en patois ça va sans dire. La salle riait à éclater. Moi, à l’époque, je n’y comprenais rien, mais j’étais fascinée. J’avais l’impression d’assister à une sorte de cérémonie burlesque difficile à décoder. La langue était à la fois proche et lointaine, une énigme de plus à élucider ! Et ce qui m’a le plus marquée, c’est qu’à la fin de la réunion, tout le monde s’est mis à entonner la « chanson dou mai ». Et les voix empruntaient le petit escalier en sol majeur, celui-là même que mes colocataires, natif et natives du coin, fredonnaient dans le jardin : « De gran madjïn, j’me leva(r)ai, à la roso du joyi mé de mai .. ».

Il semblerait que cette version en patois ait été traduite à partir de la version en français. C’est en tout cas ce que laissent entendre les patoisant·es qui l’interprètent aujourd’hui. D’ailleurs, Hélène Yvorel et son fils Pascal Yvorel racontent comment se passait cette tradition du premier mai (chacun à sa génération) insistant sur le fait que le dernier couplet (de remerciements ou de reproches selon que les hôtes aient ou non ouvert leurs fenêtres ou leur porte aux chanteur·euses) était, lui, en patois. En écoutant ce témoignage, on comprend bien que le reste de la chanson s’interprétait en français.

Hélène Yvorel est née en 1930. Cela fait donc longtemps maintenant que la majeure partie du « chant du mai » se chante en français (du reste il semble que les couplets en patois n’aient pas été chantés par son fils une génération plus tard). Pourtant, la tradition semble ancienne ... Cette chanson serait-elle l’empreinte d’un aller-retour ? Certainement elle a dû passer du patois au français, puis, plus tard, du français au patois. J’imagine que sa valeur traditionnelle en a fait un morceau de choix pour les patoisant·es. Et puis, il n’y a pas à dire, elle a été facile à traduire du français vers le patois, ce qui n’est pas toujours le cas. Serait-ce encore un signe de sa pré-existence en francoprovençal ?

Quoi qu’il en soit, il paraîtrait que le phénomène se répète un peu plus loin, sur le département de la Loire[4]. Aux alentours de Marcenod, la tradition du porte-à-porte musical et printanier était la même qu’à Chambost-Longessaigne (le village d’Hélène Yvorel), mais la chanson interprétée diffère. On l’appelle ici « Dans le Palais du Roi » ou bien « Din le paleu dou rai ». Après en avoir trouvé une version en patois dans les archives de Claude Longre[5], ce sont Antoine et Cécile Françon (tous deux nés à Marcenod) qui me l’ont finalement interprétée.

Comme chez les Yvorel, on avait à Marcenod un couplet en patois pour incriminer les mauvais hôtes. Ici aussi on chantait le reste du morceau en français ces dernières décennies, mais on peut soupçonner un aller-retour de traductions. Et comme du côté du Rhône, c’était historiquement les jeunes hommes qui chantaient le mai. Les filles restaient à la maison. Dans les souvenirs de Pascal Yvorel, il y avait une fille dans le groupe. Pour Adeline, née en 1986, le groupe était mixte et ceux d’aujourd’hui le sont aussi. Pour tous et toutes il s’agissait et il s’agit de chanter sous les fenêtres en échange d’oeufs avec lesquels on fait l’omelette du matin, après avoir passé la nuit à chanter.

J’ai commencé par voir dans cet usage une célébration du printemps. L’oeuf comme l’origine du grand tout, comme symbole de la renaissance. Mais on m’a vite ramenée à la réalité des modes de vie. Les œufs, c’est juste que tout le monde en avait. Dans chaque maison et dans chaque ferme, on pouvait trouver un poulailler et les œufs qui allaient avec. Circulez y a rien de plus à fantasmer ... Mais j’avoue ne pas pouvoir m’empêcher d’y voir quand même un joli signe du renouveau tant attendu.

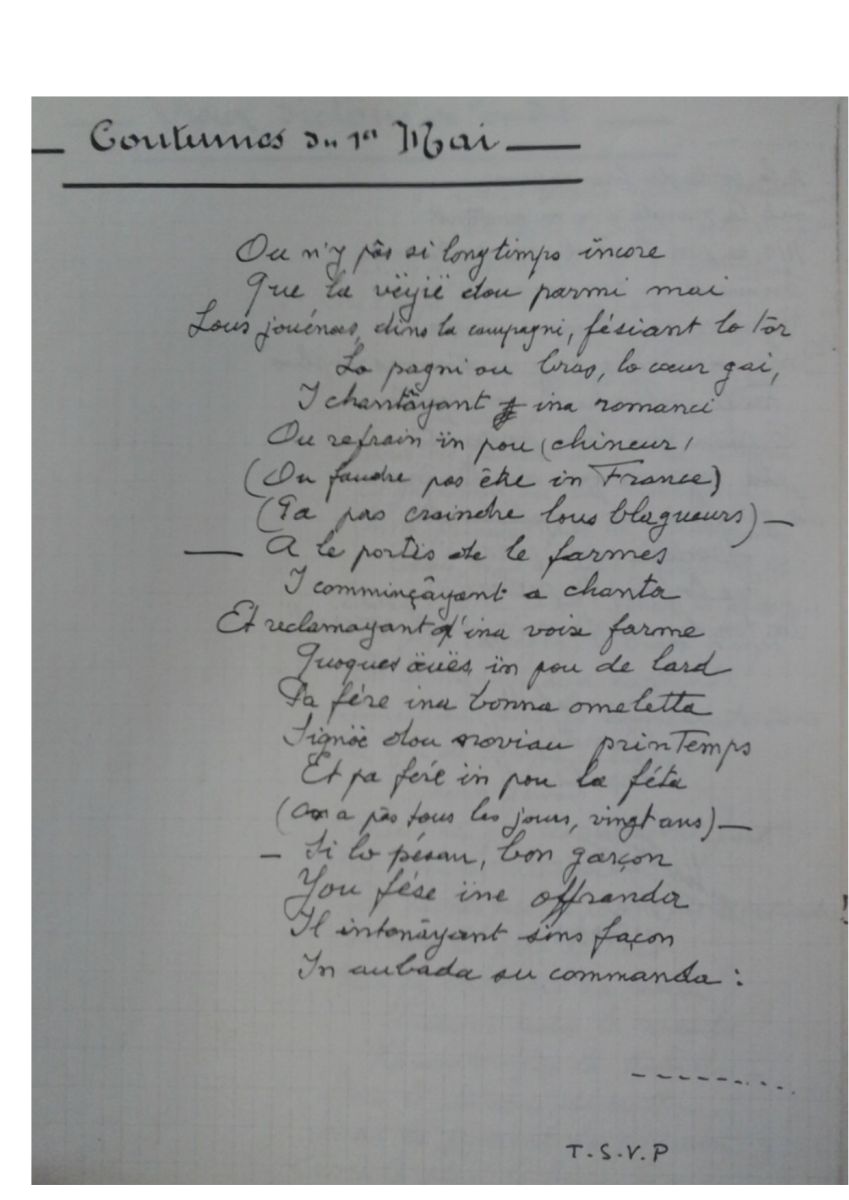

Pour clore cette petite réflexion je vous laisse découvrir un texte écrit par Marius Charretier de Chazelles sur Lyon (en 1952) qui reprend le couplet drôle et méchant interprété plus haut par Hélène Yvorel. Le texte est lu ici par Georges Guinand, digne représentant du patois parlé à Chazelles-sur-Lyon.

Coutumes du 1er mai - Manuscrit de Marius Chartier

On note qu’ici le couplet de remerciements est écrit en français alors que le couplet de reproches est écrit en patois. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus … J’y vois pour ma part le signe qu’on laisse au patois la vertu de la farce et de la provocation. Avec le français, comme ont pu me le dire certain·es locuteur·ices de ma connaissance, on tourne sept fois sa langue dans sa bouche et on ne se permet pas de tout dire !

Je vous laisse méditer sur cette petite aventure en terminant par un autre texte de printemps plus ancien qui nous vient de Mornant, chanté ici par Claude Longre.

Marion Fontana

[1] Simon Andribet et Marion Fontana, fondateur·ices du groupe de musique TAPE-DRU dont le répertoire s’appuie sur des collectages effectués auprès des locureur·ices du francoprovençal dans les Monts du Lyonnais.

[2] Je tiens à préciser ici que cette remarque, que j’ai beaucoup entendue dans certains villages, est contredite par mon ancienne colocataire Adeline Barcet qui affirme que sur Coise et sur Saint-Denis sur Coise, la pratique ne s’est jamais perdue, qu’elle-même y a participé une fois dans sa jeunesse et qu’elle a accueilli un groupe de chanteurs chez elle pas plus tard que l’année dernière (mai 2024). La Fabrik, association culturelle locale, a fait un collectage sur le sujet auprès de jeunes du territoire au printemps 2022.

[3] Association des Amis du Francoprovençal en Pays Lyonnais.

[4] Les Monts du Lyonnais est un territoire de moyenne montagne à cheval entre les départements de la Loire et du Rhône.

[5] Ancien président de l’AFPL, Claude Longre œuvre depuis plusieurs dizaines d’années à la préservation du francoprovençal et a travaillé à plusieurs reprises comme traducteur dans le cadre de collectages du CMTRA.

Pour aller plus loin :

- Les Chants du Mai, pastilles sonores réalisées dans le cadre du festival "La Socane", organisé par l'association La Fabrik, accessibles ici : https://open.spotify.com/show/1OBwNI0HEoTWC69suZHtob

Illustration : Yzeron - Vue générale et la chaîne des Monts du Lyonnais ©astrance